科学组第一次教研活动

玩转磁铁探科学,循证思维促成长

为落实《义务教育科学课程标准(2022年版)》要求,培养学生科学探究中的主动思维与循证意识,9月19日上午,南京市将军山小学郑亚君老师在学校尚美楼三楼报告厅,带来了一节充满趣味与思辨的二年级科学公开课——《磁铁能吸什么》。将军山小学的科学教研组教师现场观摩,共同感受课堂中“玩中学、做中思”的科学教育魅力。

趣味导入:唤醒经验,点燃探究热情

“小朋友们,你们玩过磁铁吗?都用它做过什么有趣的事呀?”课堂伊始,郑亚君老师以生活化的提问切入,瞬间拉近与学生的距离。有的学生兴奋地分享“用磁铁吸冰箱贴”,有的说“在沙子里用磁铁吸铁钉”,还有的提到“用磁铁让小车跑起来”。一个个鲜活的生活案例,不仅唤醒了学生对磁铁的前认知,更让课堂氛围迅速活跃起来。

在学生充分分享后,郑老师顺势抛出核心探究问题:“大家都玩过磁铁,那你们知道磁铁到底能吸什么吗?”这一问题如同“小钩子”,勾住了学生的好奇心。有的学生凭借经验猜测“能吸铁做的东西”,有的则大胆推测“所有金属都能吸”,还有的疑惑“塑料玩具能不能被吸起来”。多样化的猜测没有被直接评判,而是被郑老师一一记录在黑板上,“这些想法都很有意思!到底对不对,我们得用实验来验证。”一句话,为后续的探究活动埋下伏笔,也悄悄渗透了“用证据说话”的科学理念。

分层探究:动手实验,筑牢循证根基

为了让学生循序渐进解开“磁铁能吸什么”的谜题,郑老师设计了两组递进式探究活动,并创新采用“分类盒”教学策略,让学生在动手操作中收集证据、得出结论。

探究一:给物品“分分类”,初探磁铁吸附范围

“老师给每个小组准备了回形针、橡皮、塑料尺、螺丝、布条、硬币等物品,还有两个盒子——1号盒放‘能被磁铁吸起来的物品’,2号盒放‘不能被磁铁吸起来的物品’。”郑老师清晰讲解实验要求后,学生们迅速进入“小科学家”角色。小组内分工明确,有的负责用磁铁吸附物品,有的负责分类摆放,有的则认真记录实验现象,课堂上满是专注的身影。

“老师,回形针能被吸起来,放进1号盒!”“橡皮吸不起来,放2号盒!”“螺丝也能吸,跟回形针放一起!”随着实验推进,各小组逐渐完成分类。展示环节,郑老师邀请小组代表上台分享分类结果,并引导全班观察:“大家看看1号盒里的物品,它们有什么相同的地方?”经过短暂讨论,学生们发现“1号盒里的都是金属做的”,而2号盒里多是塑料、布料等非金属物品。“我们根据‘能否被磁铁吸附’这个特点给物品分组,这就是科学上的‘分类’方法。”郑老师适时总结,让学生在实践中理解了分类思维,也初步锁定“磁铁可能对金属有吸附作用”的结论。

探究二:给金属“辨真伪”,聚焦磁铁核心特性

“所有金属都能被磁铁吸起来吗?”在第一组实验的基础上,郑老师进一步提出疑问,将探究推向深入。她为学生补充了钢尺、铝箔纸、铜钥匙等不同金属制品,并发放实验记录单,让学生先小组讨论“哪些金属能被吸附”,写下预测结果,再动手验证。

“我们觉得钢尺能吸,铝箔纸可能也能吸!”一组学生自信地分享预测。但实验结果却让他们惊讶——钢尺能被磁铁牢牢吸住,铝箔纸和铜钥匙却毫无反应。“为什么同样是金属,有的能吸,有的不能吸呢?”郑老师抓住这一认知冲突,顺势讲解:“磁铁能吸铁的性质,叫做‘磁性’。像钢尺、螺丝里都含有铁,所以能被吸附;而铝、铜不含铁,就不能被吸附。”

为了拓展学生认知,郑老师还带来了一个小知识:“大家平时用的1元硬币,表面镀了一层银白色的金属,叫做‘镍’,它也能被磁铁吸附,而且能防止硬币生锈、让硬币更美观。”她边说边用磁铁演示吸附1元硬币,学生们纷纷发出“哇”的惊叹,对磁铁的特性有了更全面的认识。整个过程中,学生经历了“预测-验证-修正认知”的完整流程,循证意识在潜移默化中得到培养。

拓展延伸:联结生活,深化科学认知

在学生掌握磁铁核心特性后,郑老师并未止步于课堂知识,而是带领学生认识不同形状的磁铁:“人们根据需要,把磁铁做成了条形、蹄形、圆形等不同样子,它们的磁性是一样的。”她通过图片展示不同磁铁的应用场景,如冰箱门上的圆形磁铁、玩具车里的条形磁铁,让学生意识到“磁铁在生活中无处不在”。

“自然界中还有一种天然的‘磁铁’,叫做‘吸铁石’,它也能吸铁。”郑老师补充道,并引导学生对比“人造磁铁”和“吸铁石”的异同,进一步完善对磁铁的认知。最后,她布置了课后任务:“回家找找家里哪些物品有磁铁,用今天学到的方法验证一下,明天跟大家分享你的发现!”将课堂探究延伸到生活中,让科学学习成为一种持续的习惯。

课后研讨:聚焦素养,共话教学启示

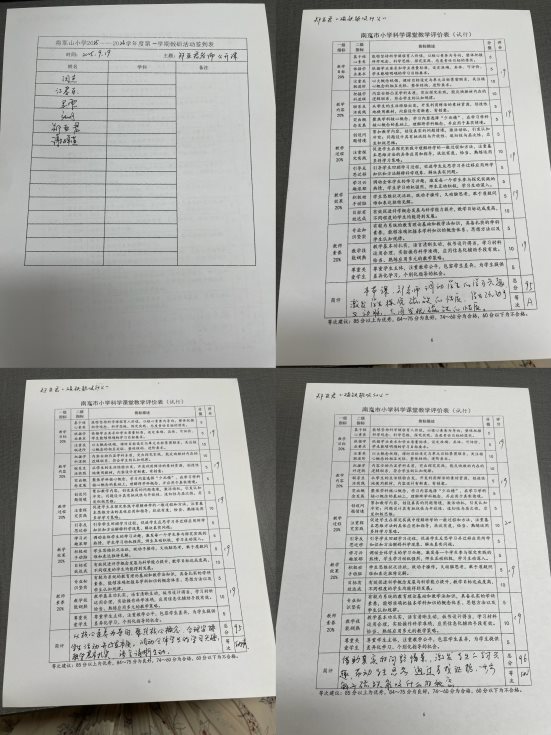

公开课结束后,观摩教师围绕课堂展开热烈研讨。大家一致认为,郑亚君老师的课堂充分体现了“以学生为主体”的理念,通过趣味导入、分层探究、生活延伸,让学生在“玩”中体验科学乐趣,在“做”中培养科学思维。尤其是“分类盒”和“POE(预测-观察-解释)”教学策略的运用,不仅高效突破了“磁铁能吸什么”的教学重难点,更让学生亲身经历了科学探究的过程,为培养循证意识搭建了坚实桥梁。

“这节课让我看到,低年级科学课可以如此生动有趣,既符合学生的认知特点,又能扎实落实课标要求。”一位观摩教师感慨道。此次公开课不仅是郑亚君老师教学能力的展示,更为江宁区小学科学教师提供了优质的教学范例,为后续“在科学探究中培养学生循证意识”的教学实践提供了有益参考。

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号